新聞

教育傳媒到校

教育傳媒到校2022年4月

教育傳媒到校直擊 香港華人基督教聯會真道書院 - 2022年4月

「十一年一貫」一條龍學制 設計特色校本課程 建構特別學習歷程

香港華人基督教聯會真道書院於2002 年創校,貫徹激發學生的自學能力及獨立思考為辦學理念,通過全人教育發展學生的獨特潛質,助他們迎接未來多變的世界。校長曹希銓博士及教學團隊深信,「教育的核心,就是品格的塑造與心念的轉化」,期望透過別具特色的課程培養出將「三自」精神——自理、自學及自省——深入骨髓的「真道人」。

十一年學制三學段 提供IB 或DSE 學制

學校自創校時便已實行一條龍的教育模式,期望減少學生操練基本能力評估(Basic Competency Assessments)或升中考試的時間,讓學習能夠更為集中及有效地推行。為此,學校創設了全港獨有的11年教育制度,並分為三個學習階段,分別為首兩年的基礎階段(Foundation Stage),中段五年的拓展階段(Development Stage),以及最後四年的通達階段(Mastery Stage)。

在基礎階段,學校脫離傳統科目的教學框架,實踐多元活潑的教學模式,藉以培養學生的學習興趣及態度,建立自理、自學及自省的能力。及至拓展階段,旨在鞏固學生的知識和概念,培養終身學習的能力,發揮學生的各項潛質。在通達階段的首兩年,學生能夠學習綜合課程,並於通達階段第三年按照自己的興趣及能力,選讀新高中課程或國際文憑大學預科課程(IBDP),為將來應付公開考試及升讀大學作準備。

全球前 50 IB 學校 成績遠超全球水平

為了讓學生有更多元的升學選擇,學校在2011年4月正式獲國際文憑組織(IBO)授權,開辦IB 課程。候任校長李澤康博士坦言,推行初期只有少數學生選修IB 課程,但在教學團隊的努力及支援下,選擇修讀IB 課程的學生漸增,多年來不乏滿分狀元的誕生,成績更是遠超全球水平。

李博士續指:「雖然同學在應考IB 文憑試時平均年齡只有17 歲,較世界各地考生的平均年齡低一至兩歲,但透過教師團隊的帶領,同學能夠將所學的知識技能融會貫通,並體現於文憑試成績上。」學校近年更獲英國教育機構Education Advisers 評選為全球IB 成績TOP 50學校,並在香港大學推薦下成為諾學精英學者協會(National Society of High School Scholars)的香港分會,該協會由諾貝爾家族成員創辦,為全球優秀的高中學生提供學術資源,學校每年均有十多名學生獲邀成為成員,實力備受肯定。

悉心剪裁教學框架 增設校本特色課程

在嶄新的學制下,所有課程必須重新剪裁及設計,除了減少重疊的教學內容,更讓學生在每個學習階段都能夠將知識緊密聯繫。曹校長便是創校初期的核心人物之一,負責為學校設計校本的科學課程:「在香港的教育制度下,科學並非小學教育的必修科之一,因此在當年我只能夠參考外國及中國的小學科學課程,編排一套完備的科學課程。」校本的科學科強調「Hands-on」,學生藉着動手實驗和協作,有助他們將過程中獲得的經驗轉化成知識概念。

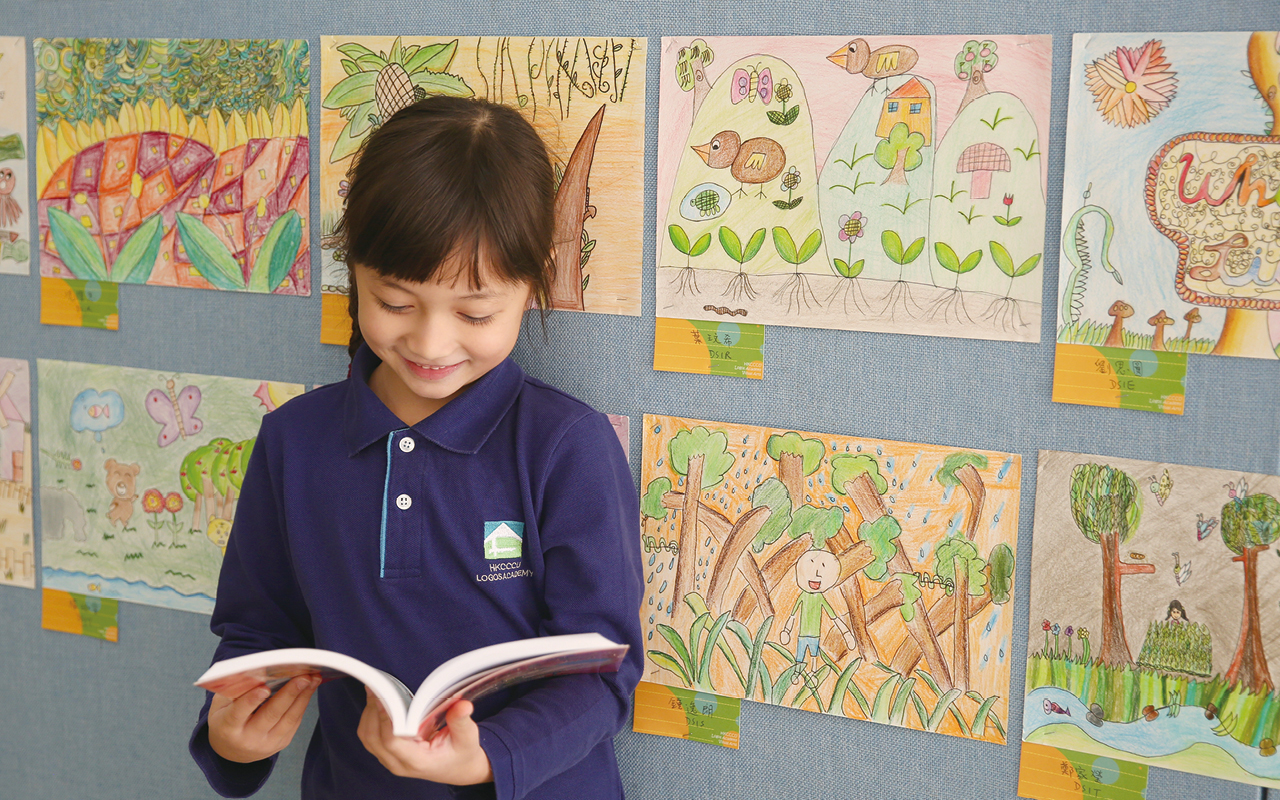

另外,學校亦於基礎階段至拓展階段第三年設置媒體科,讓學生透過不同媒體學會欣賞世界的美,並從創作過程中激發他們的創造力及藝術潛能。袁慧詩副校長說:「在低年級時,同學會先學習技巧如拍照、定格動畫製作等及背後簡單的理論;高年級則會教授如何運用批判性思考能力判別及篩選媒體資訊,建立他們的資訊素養。」在疫情前,學校更為學生舉行攝影展,與公眾分享校內學習和點滴,並表揚他們在美育上的成就。

戶外考察活動 讓知識延展至生活

實踐是重要的學習過程,學校為拓展階段第四年的學生設計大量戶外學習及跨境學習計劃。曹校長說:「這段時期的學習需求與能力明顯較上一階段提高,因此我們於不同學習領域安排學習計劃,如到澳洲進行地理及生態考察、到訪日本廣島及廈門進行歷史文化學習等。另外,為了培養正確的價值觀及態度,我們亦會舉行服務學習團,如同學曾經在峇里服務交流團中與當地組織合作建設生態酒店,培養『僕人領袖』的精神。」

回應聯合國THE 17 Sustainable Goals,學校於通達階段引入Community Innovator,讓學生走進社區,觀察社會需要,引導他們以同理心出發創造夢想,同時培養協作、解難及企業家精神。

面向全球海納人才 打造多元專業教育團隊

學校非常重視教育質素,並創立「中小學合一」教學團隊,確保各學習階段的課程能順利銜接,為學生建構愉快又有效的學習環境。為了培育具國際視野的未來領袖,學校匯聚海內外優秀的人才,整體教師平均學歷居全港之首,55% 教師擁有碩士、博士資歷,當中更不乏頒授自劍橋大學、帝國學院等世界十大知名學府。由老師在本科的學養豐富專業,因此學校自小學起便推行「專科專教」,即使學生問及一些較深入的問題時,師生亦可一同鑽研探究,有助拓展課程的廣度,引發學生的興趣。另外,學校的領導層經驗豐富,除了傳統教學經驗外,亦不乏於行政、資訊、科研等工作經驗,如曹校長在投身教育界前亦先後於香港各大學擔任助理教授及高級行政人員、李博士亦擁有超過十年的科研經驗,讓學校能夠成為一個多元的學習社群。

學校一直視老師為寶貴的資產,除了加強入職培訓及在職進修的機會外,更資助他們參與本地及海外的研討會與工作坊,如學校曾資助38 名小學部及中學部老師參與2018 IB Global Conference、就STEM 教育的發展到訪麻省理工學院等,透過不斷的交流,提升老師的專業水平及拓展國際視野。學校亦與本地五間學校,包括拔萃男書院、聖保羅書院、聖士提反女子中學、瑪利諾修院學校及漢基國際學校組成聯盟,鼓勵老師分享教育心得,促進專業成長。

結合國際教育科研成果 完善自主學習氛圍

教育需要與時並進,在特色校本課程的基礎上,學校在兩年前便與美國哈佛大學教育研究院合作,期望透過國際頂尖大學教育科研成果建構新時代課程,迎合21世紀學習需要。曹校長指出,該團隊已經有50多年歷史,一直協助世界各地不同的學校優化課程,因此學校期望透過合作,建立一個更加完善的正向教育及自主學習氛圍。

除了積極與大專院校合作外,學校亦透過推動電子書包計劃帶動學生自主學習。袁副校長表示:「我們早於疫情前便推行電子教學,『一人一機』計劃亦已進行到第四年,適切地應用科技於學與教之中有效提升同學學習。學生能夠通過電子學習工具進行課堂練習、小組討論及課後作業,老師亦能透過應用系統觀察每位學生在做作業時的答題過程,以及即時了解答對或答錯等統計數據,方便老師對學生有更全面的評估。」學校現正將計劃循序漸進地發展,在2024 至2025 學年將於拓展階段全面推行。閱讀同樣是學生自主吸收知識的重要途徑,學校推行全校的閱讀計劃(DEAR——Drop Everything And Read),鼓勵師生於課前早讀,鞏固閱讀習慣及興趣。

強調家校攜手合作 設立「天倫教室」

作為基督教學校,學校非常着重關愛文化,除了聖經的宗教教育外,更聘請三位校牧照顧學生、老師,甚至家長的靈性需要。與此同時,學校特設貫穿11 年的「天倫教室」。有別於一般學校的生涯規劃、生命教育等課節,「天倫教室」以家庭作切入點,按照學生的成長階段教授他們如何面對自己在社會、學校及家庭的責任。袁副校長解釋說:「在孩子的成長階段裏,家長擔當着非常重要的角色,家庭的教育很大程度上左右同學的德育發展。因此我們會邀請家長一起上課,使同學能夠在家庭及學校的關顧下健康正面的成長。」

李博士指出,學校視家長為協作教育伙伴(Coeducators),舉辦各種活動以建立家校的溝通橋樑,促進家校合作。除了舉行家長學堂、家長晚會外,學校每年均會舉辦公開課,歡迎家長到校觀課。曹校長表示:「在疫情前,學校每年均會舉辦數十場公開課,家長的參與率亦非常踴躍。而且家長可以觀看其他級別的課堂,加強他們對學校課程的了解。」由於家校間關係密切,部分家長亦會利用自己的專業為學校提供暑期實習計劃,學生有機會於醫院及大學實驗室、會計師事務所、律師樓等進行實習,透過了解真實的職場環境,幫助他們作生涯規劃。

618daaf6ca79362ca98dd63c4298ab8ca2.jpg)