探討城市發展與生態平衡 知識轉化為態度 點到面及至世界

教育資訊 香港教育雜誌 教育專業 教育專業40期 嘉諾撒小學 優秀教師 陳詠儀主任 陳計光老師環境保護是全球關注的重要議題。嘉諾撒小學六年級常識科的「環境與我」單元,以「生物相互的關係」為主題,引導學生反思環境保護及生態平衡。該主題的內容源於可持續發展目標及國家安全,並探討人與人之間的聯繫。教學團隊指出,隨着資訊科技的發展,環境保育與我們的生活息息相關,科技進步的同時,應該達到生態平衡,保護國土和愛惜地球,這需要從個人做起,推己及人,最終擴展到全球層面。該計劃受到廣泛肯定,負責此項目的陳詠儀主任和陳計光老師亦獲頒2024年優秀教師選舉教學組獎項。

遵循布盧姆分類學 刺激學生深層思考

整個課堂設計以學生為中心,老師則在過程中不斷提供回饋,通過不同層面的提問來引導學生思考。這些提問遵循布盧姆分類學(Bloom's taxonomy)的層次,包括知識、理解、應用、分析、綜合及創造,以照顧不同學生的能力,並刺激他們的思考,促進知識、技能與態度的均衡發展。在正式上課前,團隊利用電子平台發放有關污染的新聞報道,採用「翻轉課堂」的模式,幫助同學理解和分析城市發展對生物系統的影響。

代入動物處境 理解相互關係

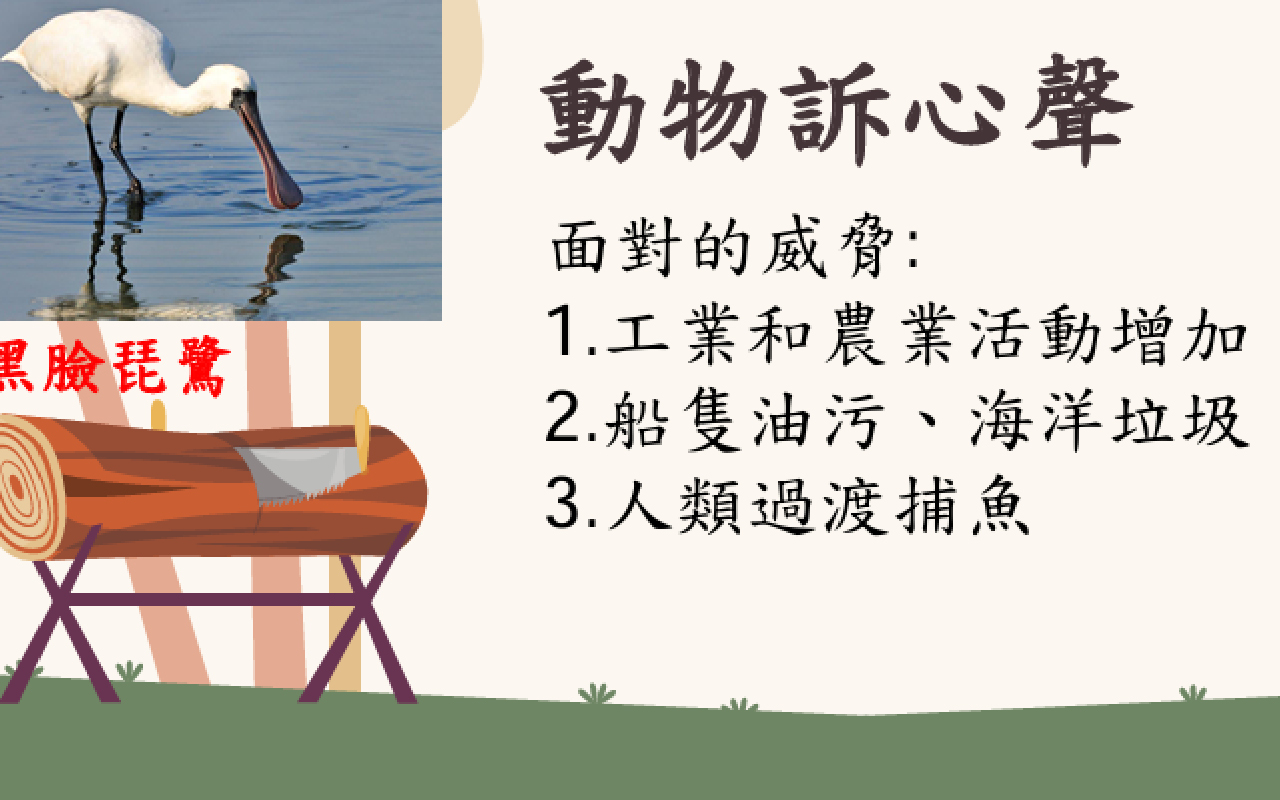

陳詠儀主任指出:「城市發展對人類而言是生活得到改善,但對於動物而言,這正正會影響了他們的生存環境。生物相互就是人和動物之間的相互關係,動物絕種影響的是整個生態環境,亦會影響人類的生活。」為了幫助同學更好地理解瀕危動物面臨的威脅,在課堂上透過角色扮演,讓同學代入黑臉琵鷺、綠海龜、北極熊三種瀕臨絕種的動物,來一場「動物訴心聲」,使之從小動物的『申訴』之中明白他們棲息環境被污染、覓食困難等處境。

多角度思考 探討發展利弊

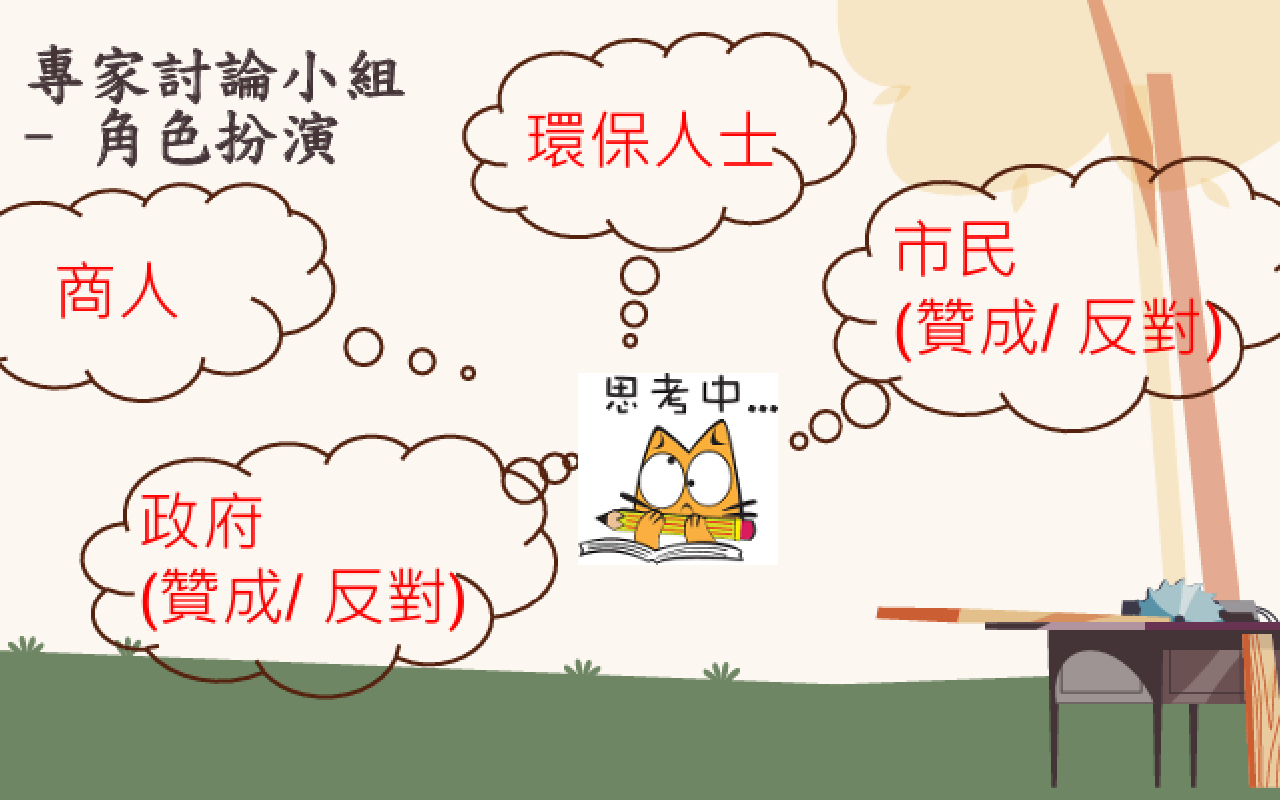

城市發展對生態系統的影響固然存在,然而完全抑制城市發展既不切實際也不可行。因此在課堂上,老師安排學生分成多個專家小組,透過情境模擬讓他們扮演環保人士、政府、市民和商人四種不同的持份者,藉此促進學生之間的互動,使他們從不同角度思考和解決城市發展所帶來的問題,並探討其利弊。討論完成後,老師邀請每個小組進行匯報。在過程中,老師擔任協作者的角色,協助學生整合知識並對他們的觀點提供指導和回饋,幫助學生反思如何在發展的同時平衡自然生態。

知識轉化態度 認識可持續發展

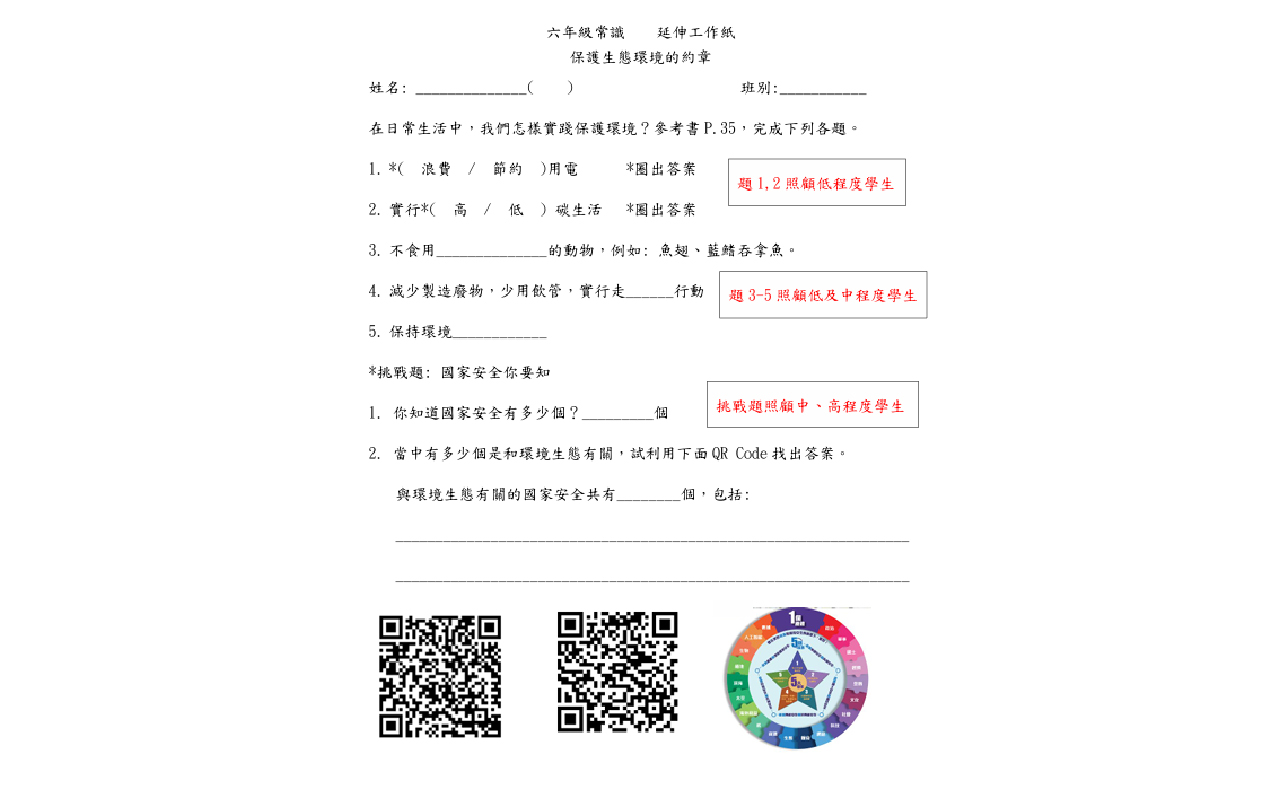

通過教學,同學們明白在城市發展的同時,必須顧及環境保育。老師引導學生將課堂知識轉化為態度,強調可持續發展的概念及國家安全範疇,如生態安全和資源安全,讓學生感悟愛國情懷,珍惜自己國家的領土。陳計光老師指出:「透過課堂,學生不僅獲得知識,更改變了生活態度,理解可持續發展的概念及其背後的深意。他們明白到團結合作的重要性,對國家有所承擔,同時認識到國家與地球的問題與每一個人息息相關。」

他還分享道:「在課堂中,學生積極參與討論,享受各項活動,並自信地進行匯報。他們不僅在知識層面有所收穫,更能啟發全面思考。最重要的是,這些活動喚醒了同學們對環境保育的關注,培養他們在生活中自發實踐環保,成為有同理心、有承擔,並能顧全大局的人。」

教學分享平台 創設精彩課堂

對於是次獲獎,兩位老師對主辦方教聯會表示感謝,感激其為教師提供了一個平台,讓老師們無私地分享教學經驗和課程規劃,並向學界展示他們的努力。陳詠儀主任指出:「在資訊科技迅速發展的時代,老師的角色由主導者轉變為協作者。我相信,教會學生自學的能力才是最重要。知識只是基本的教授內容,真正要教育的,是他們的態度、學習技巧,以及對國家與社會的承擔。我們將繼續為學生創設更具挑戰性和精彩的課堂,讓學生能在不同層面上發光發亮,未來成為社會的主人翁和主導者。」

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)