揉合數碼媒體藝術與冥想 從實體到虛像進入正念世界

專家分享 教育資訊 教育專業 教育傳媒 香港教育大學文化與創意藝術學系副教授洪強博士 教育專業第20期 揉合數碼媒體藝術與冥想 從實體到虛像進入正念世界 Well-being

近年世界脫離常軌,難以預測。焦慮、不安隨之而來,想重達幸福(Well-being)的層次,不少人都推薦「冥想」或「靜觀」。香港亦有不少學校開始將冥想引入,讓學生透過當下對自身清晰的觀察,讓心神專注在此刻,而不是沉溺不安的過去或擔憂未知的將來。同時感受身體的存在,留意身心變化,學習收與放,從而自我調節,平伏負面情緒。香港教育大學文化與創意藝術學系副教授洪強博士對於禪修冥想已有一定造詣,因此透過數碼藝術、動畫和互動技術的結合,創造出正念練習和冥想的新體驗——便攜式互動與冥想鏡(PIMM),於 2020 年 IIIC 國際創新發明大賽及 2021 年瑞士日內瓦國際發明展榮獲金獎。

發掘都市人「靜一靜」的需求

洪強博士認為定期修習「冥想」/「靜觀」就像電腦的「重新啟動」按鈕,使人們過濾生活的煩擾,從混亂萃取思想,讓身心回到平穩的狀態。洪博士付諸行動,曾到中學以義務活動形式教授初中學生冥想:「對比計劃的前後期,我和其他義工觀察到那些學生在肢體動作、對答上有着非常明顯的轉變,他們都表現得和諧樂觀。」

孩子正面的轉變,鼓舞了洪博士在推擴冥想上更進一步,因緣際會下,他首次將自己的專業——數碼媒體藝術結合冥想,製作出《大觀圓:參與式互動體驗裝置藝術》,是次的設計成為 PIMM 的雛形。

在香港教育大學的支持下,洪博士將概念、互動軟件及裝置設計重組、改裝、縮小及改良。「原本我們攝取中學義工的經驗,準備了一些講解,打算以相同的模式引導孩子要如何與裝置互動。然而展覽開始後,我們發現孩子們領悟力極高,他們一開始發現影像模糊時,只需要稍微提示他們停止動作,便已經領會到當中的巧妙。」洪強博士從孩子身上明白了教育可以不是由上而下的灌輸,只需要提供一個合適而又有共同語言的平台,簡單的以一、兩句提示即可成事。

真實×鏡像×數碼化

透過多次觀察,洪博士開始着手完善 PIMM,特意走訪了不同的專業人士,其中包括兒童心理學家。「若想孩子們真正投入其中,我們不能只着重玩樂的部分,要先觀察他們的情緒,和他們進行溝通互動。另外,孩子跟成年人一樣,同樣需要私人空間,畢竟香港的孩子不習慣將情緒坦露。即使以往進行小組活動時,當我們問孩子今天的情緒時他們都很少會主動說他今天傷心或是憤怒。」

PIMM 是一面内置攝影鏡頭的鏡子,具備投影功能,配合研究團隊自行研發的人工智能,產生 3種互動模式,包括 [ 清晰的自己 ] 模式、[ 完整的自己 ] 模式及 [ 舒適的自己 ] 模式,顯示出物理、光學及數碼世界三個空間,以不同維度刺激觀眾思考「覺知當下」的意義。

「以不同投射影像吸引使用者沉靜下來,長久下來有助他們學習自我療癒、提高專注,感知自己的正面和負面情緒。尤其在舒適的自己模式,看着像烏蠅般的筆劃重組成字,再組成短句,在這個過程中能夠使情緒平靜,當他們閱讀短句後更可以從中獲得慰藉,使內心寬裕。」洪博士笑言曾經有孩子表示自己從未試過安靜 10分鐘,想嘗試一下,在那一刻,他已經覺得這個冥想的宣傳是成功的了。「PIMM 的作用是拋磚引玉,畢竟對於孩子而言『不准動』可能一般被理解為是一種懲罰。但我們將這轉化成挑戰,讓孩子產生要『靜止』的念頭,吸引他們嘗試,使冥想成為他們的一種習慣,日後甚至不用依靠 PIMM 就能進入冥想狀態。」

[ 清晰的自己 ] 模式 Clear Self:

[ 清晰的自己 ] 模式 Clear Self:

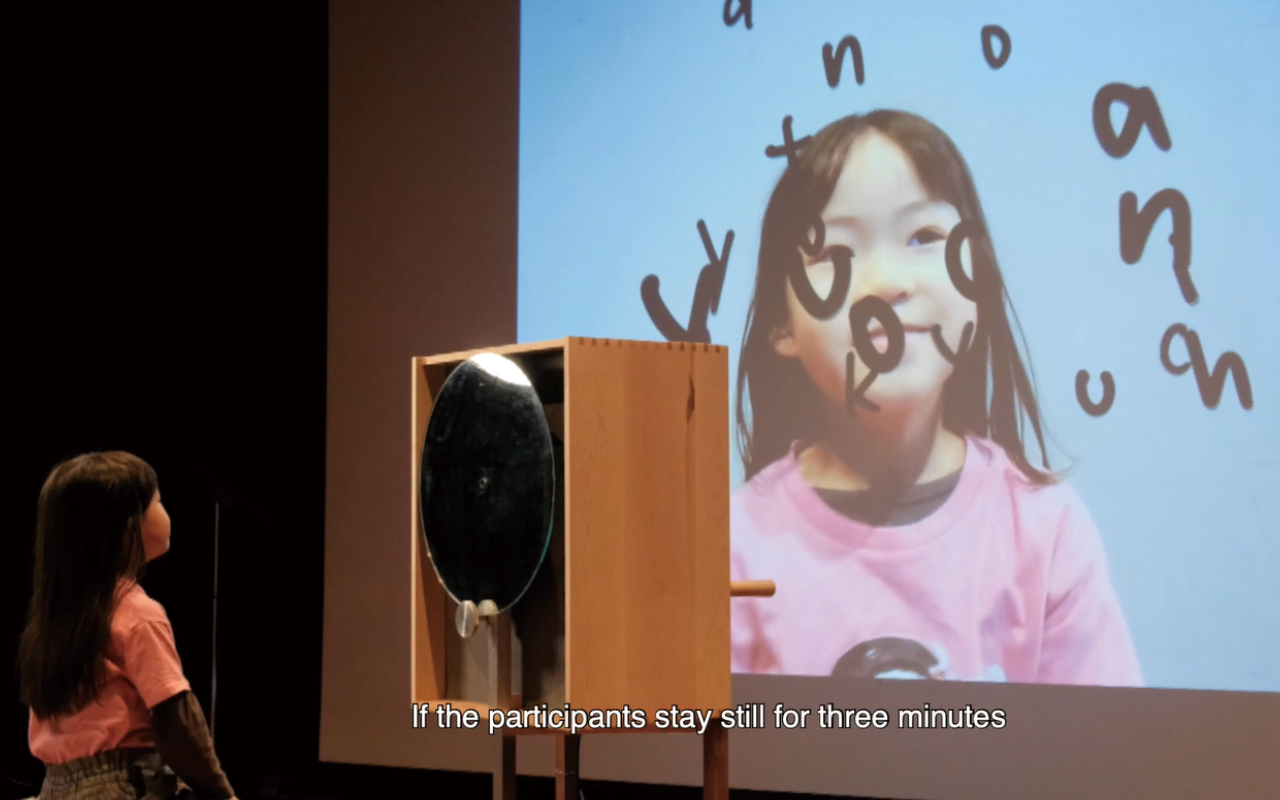

使用者在照鏡時屏幕只會投射出朦朧的身影,當參與者靜止一定時間後,就會映出清晰的影像。

[ 完整的自己 ] 模式 Complete Self:

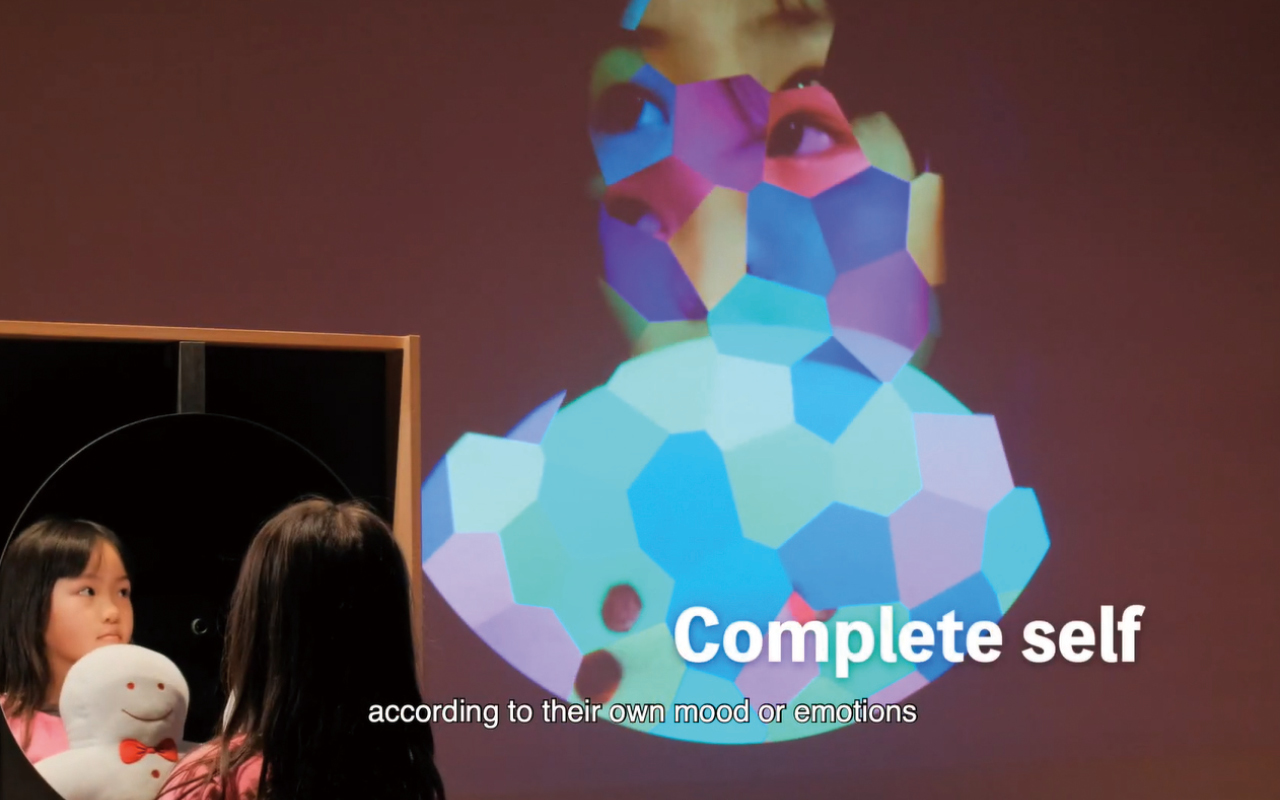

屏幕會投射出參與者的樣子,畫面如萬花筒般散亂,參與者需要靜止讓屏幕中的散亂自行完成拼砌成完整圖案。

[ 舒適的自己 ] 模式 Comforted Self:

[ 舒適的自己 ] 模式 Comforted Self:

參與者先選擇自己的心情,鏡面會顯示紊亂的文字,當使用者靜止三分鐘後,文字化作可讀的句子和使用者互動。

配合大數據 追蹤情緒

談及未來發展,洪博士感激教大的資助,接下來將會和居日的香港著名兒童繪本漫畫家 Alex Ho(沙沙奇綠鼻子)合作,製作繪本介紹冥想精粹及與冥想鏡的互動技巧和使用錦囊,同時亦希望未來能夠設計一系列不同形態的便攜式冥想鏡,讓更多學校受惠。

再下一個階段,洪強博士希望將 PIMM 結合大數據,讓使用者輸入可識別的名字,長時間追蹤其表現,讓使用者更加了解自己的情緒波動。院校亦可從數據得知學生和教職員的情緒數據,從以作出適當的協助。

如有興趣商品化本項目,或進行後續合作計劃,請聯絡香港教育大學知識轉移辦公室。

如有查詢,歡迎致電 2948 7556 聯絡香港教育大學,知識轉移辦公室 凌先生。

如有興趣商品化本項目,或進行後續合作計劃,請聯絡香港教育大學知識轉移辦公室。

如有查詢,歡迎致電 2948 7556 聯絡香港教育大學,知識轉移辦公室 凌先生。

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)