科技融入運動科學化訓練 盡顯STEM in PE精神

在2018年世界盃、2019年世界場地單車錦標賽等大型比賽裏,運動健兒展示了無比的拼勁與堅持,掀起了學界對體育運動的熱潮。可是熱情過後,大多數師生其實只停留於知識及欣賞刺激比賽的層面,同學投入體育運動的程度,實際上並無太大改變。

詳細內容全方位學習津貼 造就每個學生的可能性

全方位學習津貼能為學生提供了多元化的學習活動,讓老師有更大空間組織跨課程教學,豐富學生學習經歷。本人在運用津貼時會有以下3個方向:第一,推行Maker 文化,讓學生創作樂齡產品,一方面發展STEAM,一方面培養學生關懷長者的精神;第二,為學生科研路上建踏腳石;第三,為學生成立新興學會及探索職業之旅,讓學生多元發展。

詳細內容帶領教師並肩前行 以活動帶動學習讓學生展翅飛翔

上期的《教育專業》邀請到現職香港教育大學「教育創新領導計劃」的副總監曾永康接受訪問,與大家分享教育哲學及教學研究怎樣優化教育,以其豐富的行政經驗,實踐如何運用管理思維去管理一間學校的實用建議。今期再以曾永康在潮州會館中學擔任了12年校長的寶貴經驗,分享如何為學校定位、及以活動帶動學習的經驗例證;校長怎樣可建立一支優秀的教師團隊,帶領老師前行,啟發其成長,老師與學生都能相長,讓學校變成真正培育人才的地方。

詳細內容照顧雙重特殊資優生 多元教學傳承 無私互愛精神

生活於香港這個國際大都會中,無論社經背景如何,貧窮對小朋友來說,總是較遙遠而陌生。教育中最重要的一環就是令學生理解社會上存有多元面向,教導他們富有同理心及學懂無私互愛,所以情意教育在中華基督教會協和小學3位中文科老師眼中這麼重要。尹淑芬副校長、卓嘉欣老師及凌靜儀老師希望透過課本內容《賣菜的愛心英雄》,引用不同的教學手法及課堂設計,教育小五年級的學生,特別是雙重特殊資優生,即使自身力量再微小,也可以成為別人的明燈,照亮他人。

詳細內容以「愛」打造的圖書館 師生心靈滋養之地

學校除了是個傳授知識的地方,更該是個讓小朋友學習成為更好的人的空間。教育裏,關愛最容易被忽略,但又是最重要的一環,這不僅是東華三院郭一葦中學圖書館主任凌秀慧主任的教育理念,更是她管理圖書館的堅定信念。「『愛』永遠是我作為教師的第一重點,即使老掉牙,但一直以來受前輩的影響及教誨,令我明白到以生命影響生命是個多麼幸運而寶貴的使命。」她作為老師,以愛為教,以人為本,希望能感染學生,把這份精神傳承下去。

詳細內容玩中學、學中玩 以遊戲進行學習善用電子教學優勢

上一期《教育專業》,我跟大家分享了如何運用有效的教學實踐,以電子學習為主軸,配合以處境導向、小組討論、問題為本及微翻轉等的遊戲學習教學法,希望有效提升生活與社會科的學習素質。今期我將會繼續分享另外兩個教學實踐教案,希望能讓學生多了解社會,建立正確價值觀。

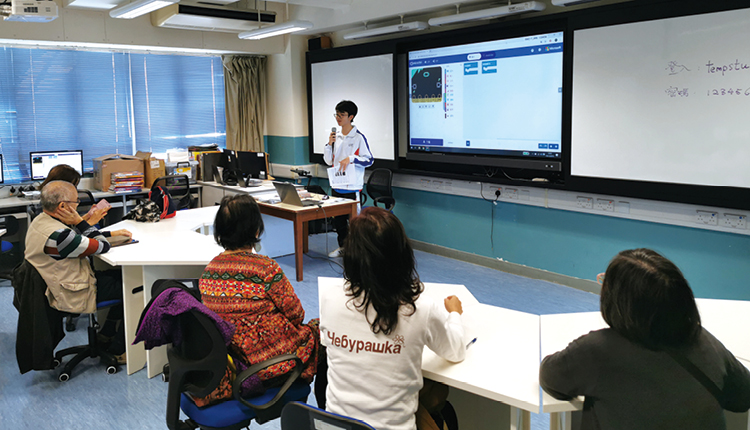

詳細內容電腦編程的轉化能力 你也可以為文言文編程!

編程是近年學界的熱門話題, 我們一般都會選擇學習C語言、Java或Python等常用的物件導向程式語言(Object-oriented programming)。最近,國內有一位名為Lingdong Huang 的軟件工程師,開發了一種以文言文編寫的編程語言,一夜間成為網絡熱話!文言文程式語言讓編程課變得優雅,同時亦可考驗一下我們在編程語言之間的轉化能力。

詳細內容來到人工智能新時代 教育的角色是什麼?

迎接新的一年,當我們談到「人工智能」這熱門話題,我們期望探討什麼?2017年Google 的AlphaGo,以「深度學習」的技術,三戰三勝圍棋世界冠軍柯潔。這消息震撼了世界,證明機器可以模仿甚至超越人的智慧,特別是解決複雜的思考問題,更重要的是,這一戰開啟了人工智能時代的新紀元。

詳細內容給學校推動生涯規劃的要點 第1點:全面的生涯規劃政策怎樣做?

在英國,學校會按照Gatsby Benchmarks作為推行生涯規劃教育的藍本。Gatsby Benchmarks中共有8項準則:(一)全面的生涯規劃政策;(二)接收職業及勞動市場資訊;(三)按每位學生的需要提供支援;(四)職業與學校課程的銜接;(五)接觸僱主及僱員;(六)工作體驗;(七)與各大院校密切聯繫;(八)個人輔導。

詳細內容以紀律模式推動正向教育 齊來當個熱血男子漢!

香港的寄宿津貼學校不多,但家長對宿位的需求卻不少。根據學校多年收生的數目和統計所見,家長讓兒子入讀寄宿學校之原因繁多。很多家長的願望,是希望兒子能於學習階段戒驕戒縱,懂得溝通,成為一個有禮貌、心態積極、守法和自律的年青人。

詳細內容

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)