香港中華基督教青年會 幼小中一站式教育 完整落實全人教育理念

一站式教育的學校優勢眾多,當中辦學團體可以有效培養學生正面的價值觀,以及貫徹其教育宗旨,讓學生在成長期間擁有着滿滿的安全感,不會因升學而需重新適應不同校園文化。香港中華基督教青年會於天水圍設立幼稚園、小學及至中學的一站式教育服務,校舍不僅都在同區,更屬「街坊」距離——步行約五分鐘便到達,為學童建立既安穩又一致的成長搖籃。

詳細內容朱國強校長及鄧飛校長當選立法會議員

教聯會在今屆立法會選舉分別派出副主席鄧飛參選選舉委員會界別,以及副主席朱國強參選教育界功能界別,期望未來議會有更多代表教育界的聲音,推動新一屆立法會更加重視教育界議題。立法會選舉於12月19日舉行,並於翌日公布選舉結果。鄧飛校長及朱國強校長皆成功當選,教聯會衷心感謝各位同工的大力支持。

詳細內容甚麼令學生產生追求知識的慾望? 【好奇心】 (53期)

不難發現以下現象:在課室裏,小學小一、小二年級的學生不論是發問或回答問題都十分踴躍;三、四年級的學生上課時的舉手數目明顯開始減少;到了五、六年級,已很少人主動回答問題了。

詳細內容香港理工大學工業及系統工程學系 綜合工業及商業知識 成就未來行業骨幹

當今科技日新月異,生活、社會也隨着科技的發展變得更加便捷。隨着應用層面不斷擴大,各國的學者都不約而同提出「工業4.0」概念,提倡各種科技的融合,融合過程使物理、數位和生物等領域科技之間的界線難分。為了配合現今世界發展的大趨勢,香港理工大學工業及系統工程學系推展產品及工業工程(榮譽)工學士組合課程與物流及企業工程(榮譽)理學士組合課程,教授學生基本工業與系統工程知識外,亦加強學生的市場意識,了解並掌握創新科技,助他們在四年大學生涯裏裝備自己,掌握將來業界發展的需要,成為能有效管理資源、創造優勢提升企業競爭力、滿足客戶期望及要求的專業人才。

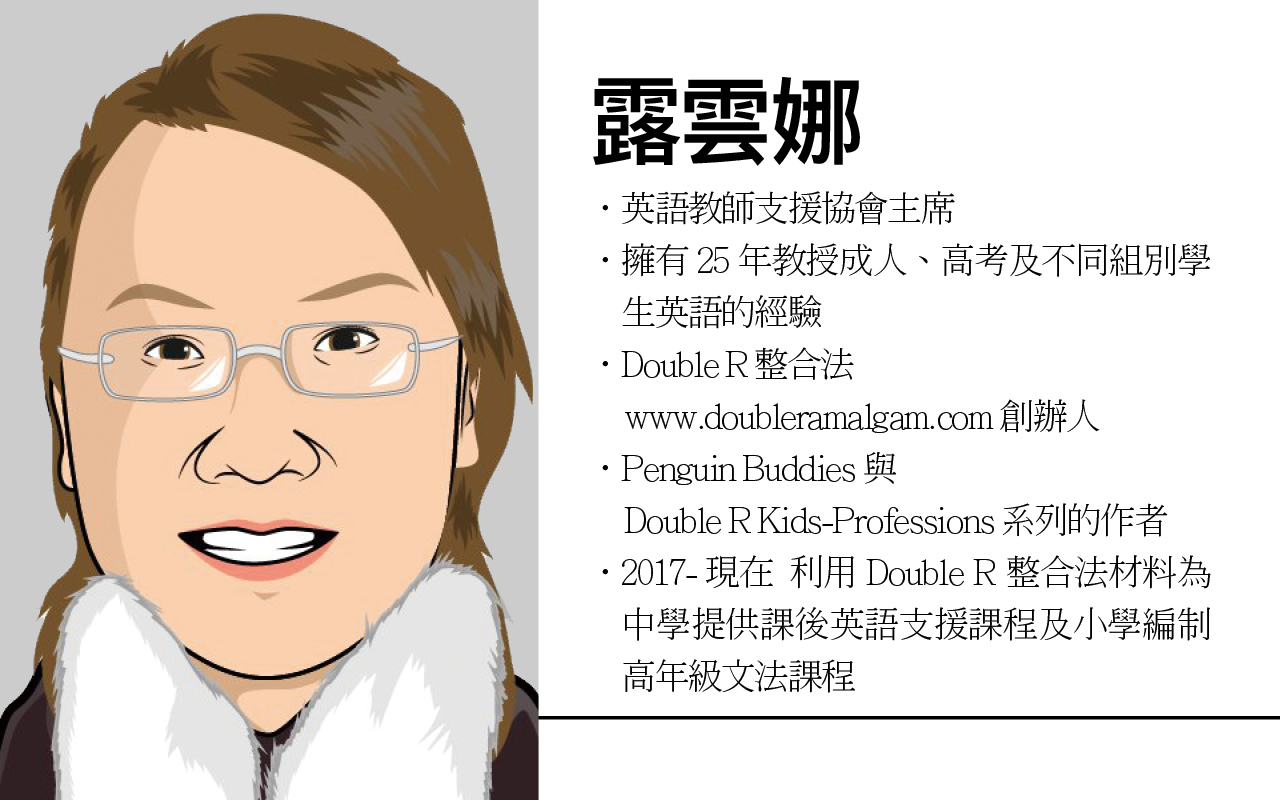

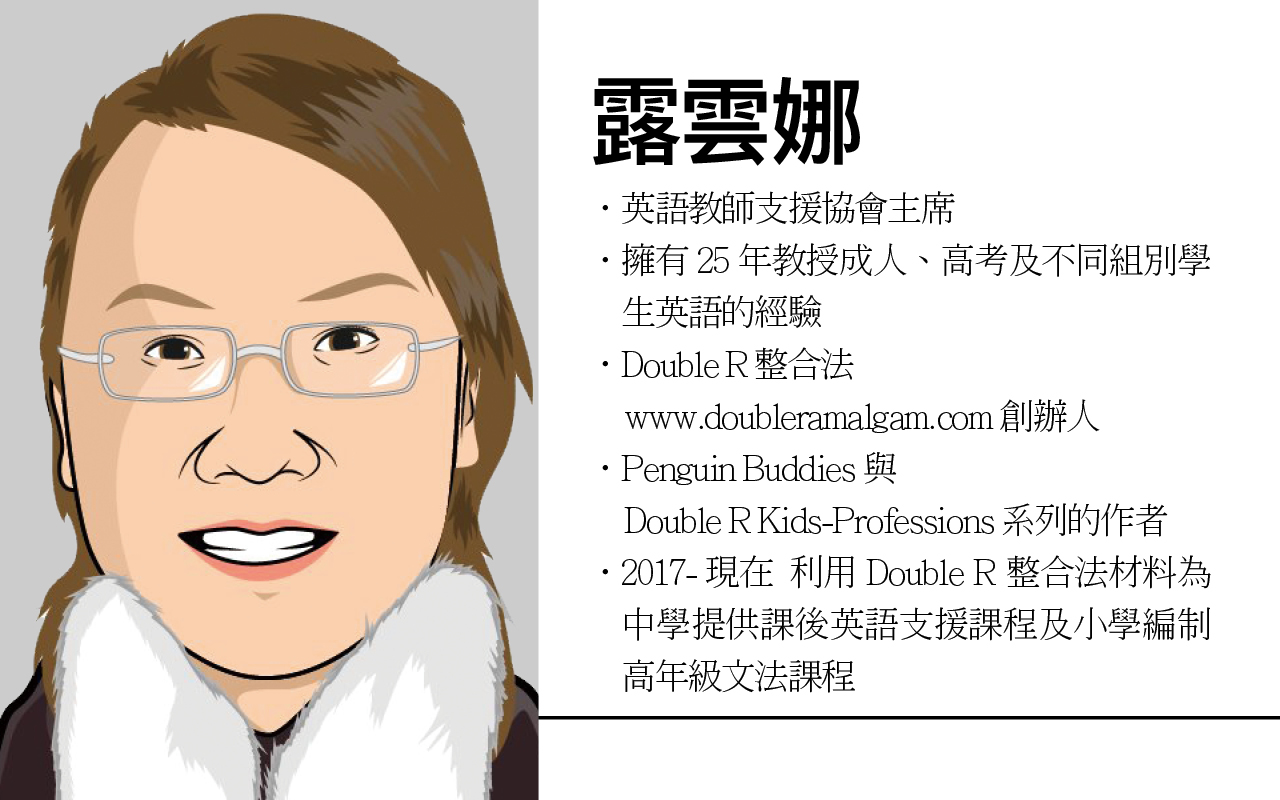

詳細內容魔鬼【S】的續集篇

有一位成年的學員,曾向筆者分享,感覺很難掌握英語的【S】字,容易混淆,並且不清楚何時需要將【S】加在字的尾端。的確,英語喜歡反覆運用【S】字,但用途卻大不相同。在早期的文章,筆者曾跟大家分享過【S】在動詞及名詞尾端身分是180°對換的,因此運用時不可掉以輕心。

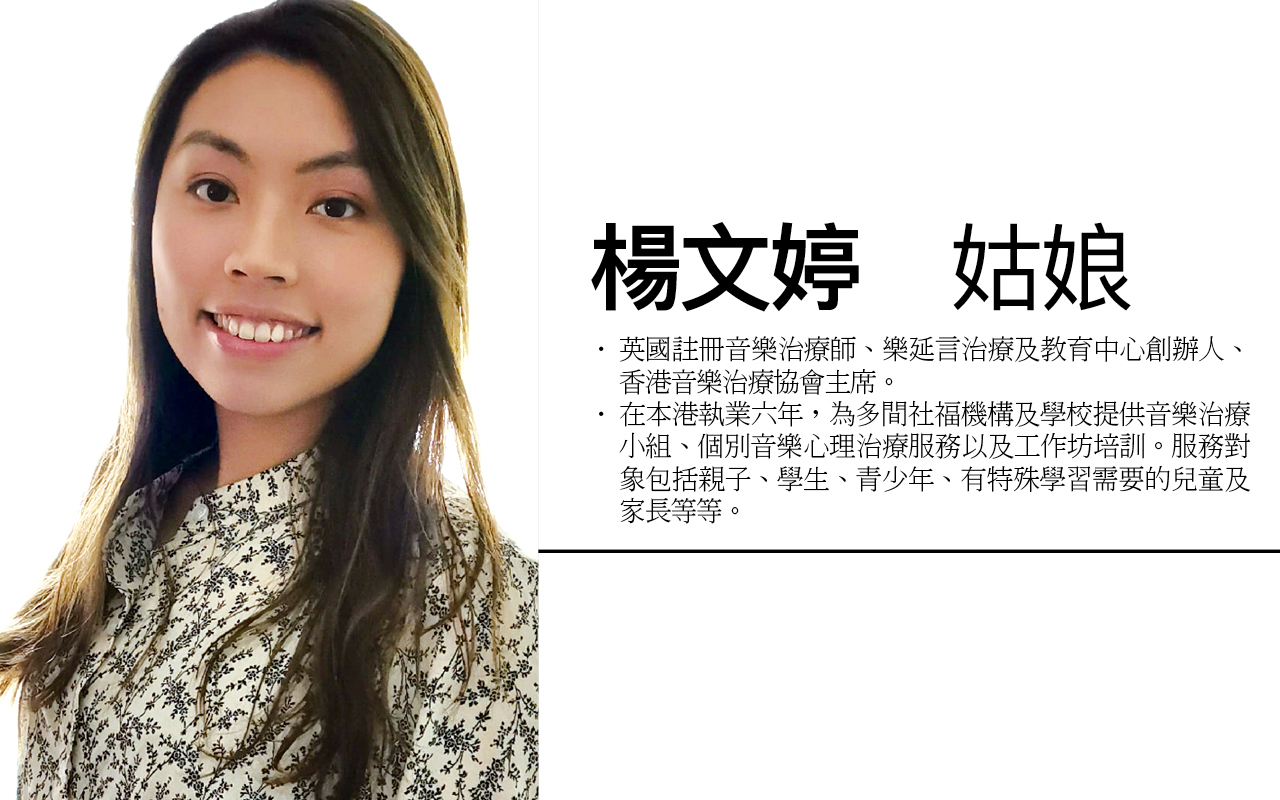

詳細內容一個道歉

記得我當年擔任教師的時候,身為班主任,每星期都會帶學生到禮堂參加周會。要所有學生都專心和安靜聽講座,真不是一件容易的事。雖然所有講員都是專業和經驗豐富的,但講座的題材和講員的風格不一定符合學生的口味,學生便會在那時候發揮真我個性。通常我的旁邊一定有一個尊貴學生位,以便安排一些喜歡高談闊論的學生貴賓坐在我身旁。

詳細內容英語學習【貴精,不貴多】

如果要綜合教育體系中的3個學習階段——小學、中學、大學的特性,筆者會用人生的成長過程作比喻:孕育撫養期、奮鬥期及養老期。每個階段的要求和特質各有色彩,亦應認真計劃。英語是一門很特別的科目,既是學科也是語言。有些人能琅琅上口,有些人無論如何努力,卻也發不出聲音。究竟兩者的學習有什麼不同?我認為分別在於學習模式。

詳細內容

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)

fca8008b5dec62721dc4a0b86ed41b60.jpg)

6aae5b4685bf254a0457c80eace20f07.jpg)

646ab813f243aa321ce333f82c442b1f.jpg)

cc9dd334b0ece27e792b0f2574968f1e.jpg)

a556fc8910b9f5a6359aad9cc1d3a87e.jpg)

98a1f97f8b6be25ee9f4da70f5209e65.jpg)

e7a605ffdc5d4e455ab8755c1e9a4a05.jpg)

4204e0cf9d3e5c7a326b9f6ed4995b2e82.jpg)

4148889d990acc3e1f33d8c40ab0987050.jpg)

355f1d61759d692d861c32b33492f2b0c6f.jpg)

354ad05bf928c9caa7d653a75894119cf3e.jpg)