推行公民科及國安教育的重要元素 教師培訓+家長教育+學生活動

9 月新學年開學,相信對學生和學校最大的挑戰應該是「公民與社會發展科」及「國家安全教育」兩個議題。高中四個核心課程,包括中國語文、英國語文、數學及通識教育科都有不同的改變,除了課時縮減逾半,通識教育科將整合為「公民與社會發展科」,並於來年(2021/22學年)於在中四級起推行。此外,中、小學在各科課程落實推行國家安全教育,以維護安全有序的校園學習環境。以下,我們會分別探討這兩個議題。

詳細內容校情與國情並行 推展「九美德行」提升共通能力

道教青松小學(湖景邨)鄭志明校長表示,推行國民教育,同學成長歷程中的個人修身方面,將得到莫大裨益。該校辦學團體為青松觀,鄭校長說︰「青松觀提倡傳揚中華文化,當中『九美德行』包括:忠、孝、廉、節、義、信、仁、惠、禮,正正呼應中華文化內的美德,讓學生學習成為謙謙大國的國民。」

詳細內容各界攜手合作 弘揚愛國精神 香港愛國主義教育高峰論壇

為了提高香港社會對愛國主義教育的認識,提升青少年的愛國精神,香港教育工作者聯會、大公文匯傳媒集團和紫荊雜誌社聯合主辦「香港愛國主義教育高峰論壇」。論壇於7月10日舉行,行政長官林鄭月娥、教育局局長楊潤雄、國家教育部副部長田學軍(視像出席)、中聯辦副主任譚鐵牛、中聯辦教科部部長蔣建湘等人蒞臨主禮。多位重量級人士出席並發表講話,在香港教育界別具意義。

詳細內容愛國教育 有認知、才會有認同 培育學子對國家的歸屬感——專訪教育局副局長蔡若蓮

新學年,教育局積極推行國家安全教育,但是,學界對此經驗不多,擔心容易出錯,難以正確教導學生。蔡若蓮副局長明白老師的擔憂,她指出:「現在大家擔心的,是對《香港國安法》條文不了解,所以怕教錯。但是,國家安全教育,不是教法律條文,而是讓學生明白立法的背景及意義,同時,幫助學生全面認識國家安全的重要性及相關內容。學校結合國民教育,推行國家安全教育,培養同學的國家觀念,就是愛國教育。國家安全教育,有助同學建立國家觀念,提升對國家民族的歸屬感,對文化的自信,有積極正面的價值觀,從而達致全人發展。」 蔡副局長指:「愛國教育,要從心出發。」她舉例:「在家中,我們能感受父母及家人的關愛;在學校,有老師的諄諄教誨和朋輩的真摯情誼;校園的一草一木,都滿載回憶,觸動人心,對母校的歸屬感由此而來。從我們居住的社區,到我們生活成長的香港,再到我們的家鄉,56 個民族組成的國家⋯⋯愛國,就是愛護我們身邊的一,是自然而然的事。」

詳細內容學習停不了(44期)

東京奧運會雖然已完滿落幕,香港市民對運動的興致並沒因而減退。明顯地,今屆香港隊在各項賽事中的出色表現,令大眾市民對運動的熱愛有增無減。今期就讓筆者為大家說一下關於運動的英語用詞,首先從金銀銅獎牌說起吧!相信很多人也懂得它們的英語是gold(金)、silver(銀)、bronze(銅)medal。而在賽事中獲得第一、第二和第三名的英語表達,卻並非人人都能正確使用。

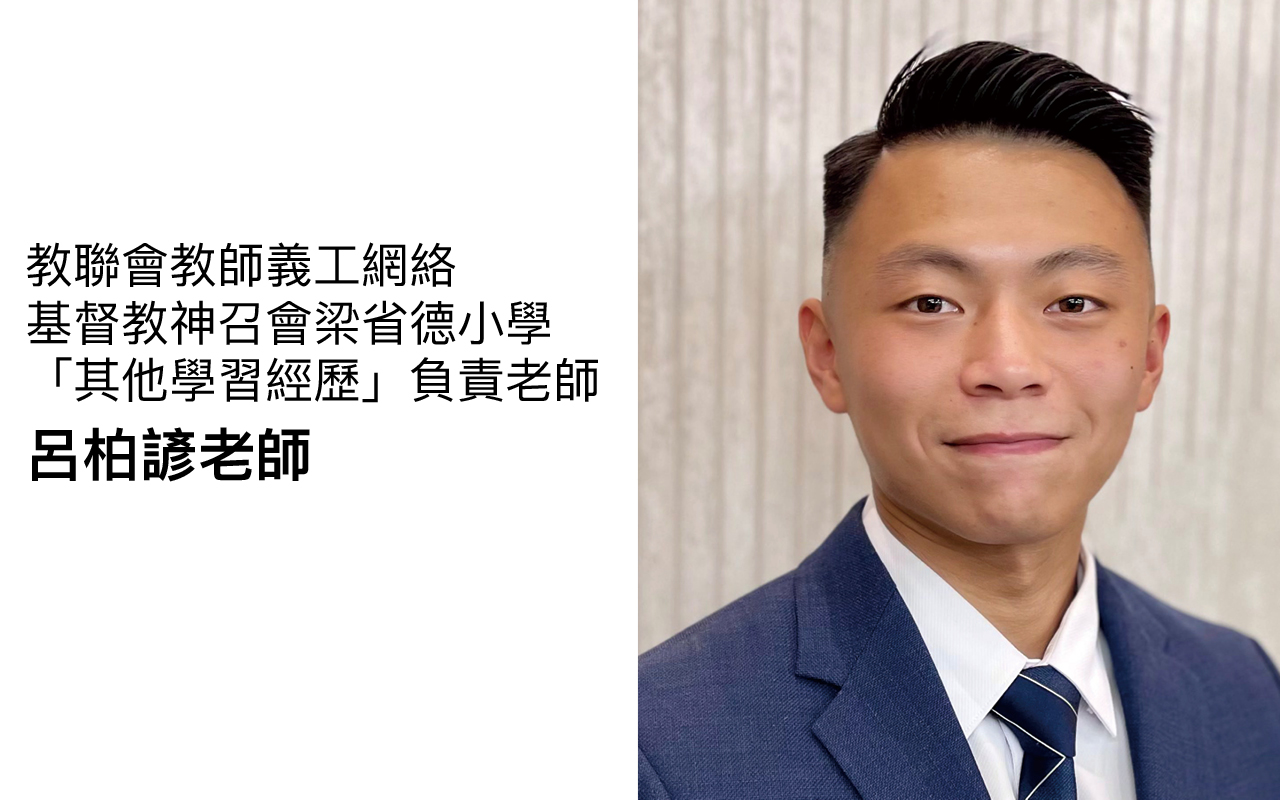

詳細內容以生涯規劃建構「其他學習經歷」 引領學生邁進「社會大學」(18期)

自課程改革至今,學校各施各法,根據學生需求與課程設計組織課外活動,活動多元且符合學生興趣。現時教育潮流着重「體驗式學習」,筆者深信發展課外活動更需與時並進,以生涯規劃作設計理念,利用「體驗式學習循環」概念建構全新學習歷程,協助學生達致真正全人發展。

詳細內容擺脫 STEM 觀念 以「創新」一詞多思考——香港才能教育研究會分享(18期)

香港與世界各地連繫頻繁,加上完善的教育制度及本地科研實力,原本具備發展創新科技業的優越條件。根據 世界經濟論壇 2019 年《全球競爭力報告》,香港整體競爭力在全球排名第 3 位,可惜在「創新能力」只得第 26位,並於2019年《世界競爭力年報》中,「科研基礎設施」亦只得第 23 位。由此可見,香港的創新科技發展尚欠足夠的基建和培訓。

詳細內容小金額 大支援 助小學 IT 活動更上一層樓(18期)

政府持續投入大量資源,讓學校可以購買所需的資訊科技專業服務或購置設備,以及舉辦資訊科技相關的課外活動,藉以加深中學生對嶄新資訊科技的認識,以提升學生對資訊科技的興趣及培養創新思維,推動資訊科技的學習氛圍,鼓勵他們選擇相關科技範疇的大專課程和在未來投身創科行業。除提供財政資助外,資科辦亦會成立一站式專業支援中心,為學校提供專業意見和支援。

詳細內容反思科技產品使用習慣 如何銜接大灣區發展——專訪香港中文大學工程學院副院長(外務)黃錦輝教授(18期)

由資訊科技總監辦公室(下稱「資科辦」)負責的「中學 IT 創新實驗室」和「奇趣 IT 識多啲」計劃,香港中文 大學工程學院副院長(外務)黃錦輝教授樂見其成,然而他認為計劃暫未考慮如何對應大灣區發展,日後可能出現銜接問題。

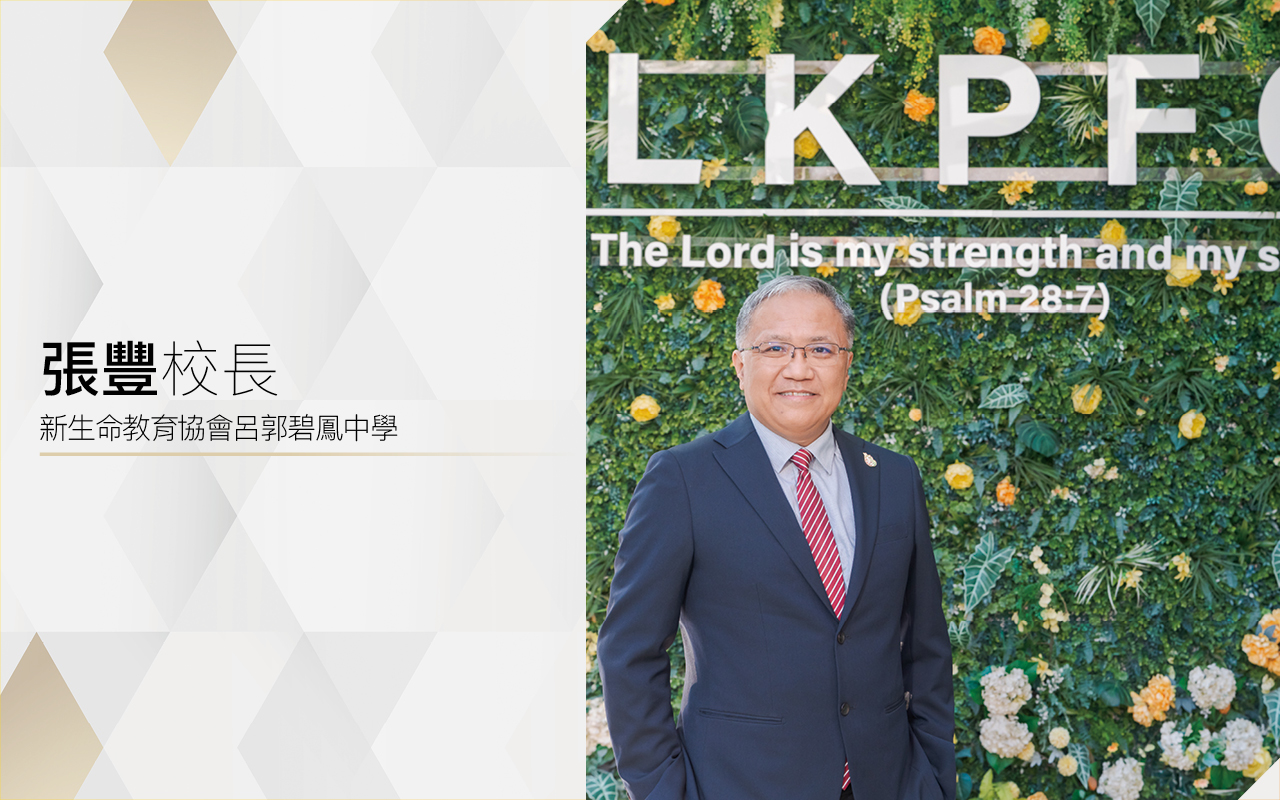

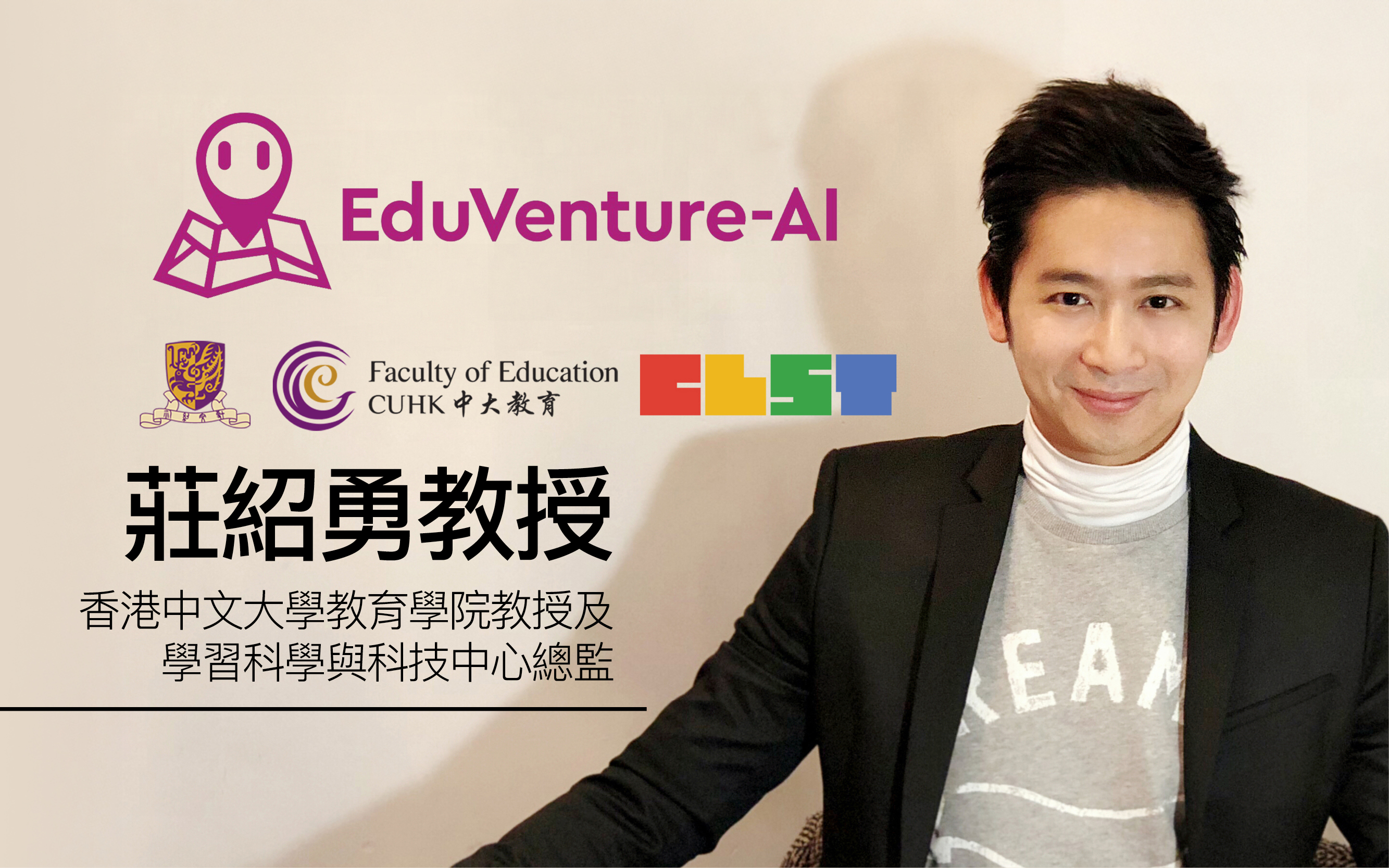

詳細內容如何善用資源規劃學校電子教學 網上研討會(18期)

在疫情前,不少老師對電子教學零使用,到現在差不多可成為學界KOL,期間,自攜裝置計劃更在很多學校加速實行。老師與學生手上有很多不同的電子學習工具與及資源,如何統整成為有效實行混合式教學、為教學而蒐集數據進行分析,已成為學校的一項新挑戰。

詳細內容

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)