姊妹學校主要締結省市特色

姊妹學校交流計劃由推行至今已有十多年,當中的大數據值得學界參詳,從數據可見,最受歡迎的配對省市首五位是廣東省(896對)、北京市(269 對)、浙江省(198 對)、上海市(101 對)以及四川省(68 對)。姊妹學校締結城市的受歡迎程度,與地理位置、當地文化、資源分配有關。近年姊妹學校交流頻繁,與中國不同城市的發展趨勢息息相關,港府亦推行政策支援青年到大灣區發展 *。當中,廣東省成為姊妹學校交流計劃的首選之地,兩地的歷史文化背景、飲食習慣、地域距離相近,參與學生的反應整體良好,有助本港學生加深對大灣區的認識,減低到大灣區就業或升學的障礙。

詳細內容教聯會支援姊妹學校 多層次交流促進兩地發展

教聯會在整個姊妹學校交流計劃擔當聯繫角色十多年,除了支援粵港澳姊妹學校締結計劃,近年更為港人子弟學校進行專業支援,在各個層面上作出多層次的交流。教聯會主席黃錦良指,國家主席習近平曾經特別點名提出姊妹學校的重要性,可見在國家發展的里程碑下,姊妹學校也是重要的一環。黃主席說︰「鑒於近年發生的社會事件,教聯會盡力做好溝通橋樑的角色,向內地學校解釋:教育歸教育,政治歸政治,彼此保持良好溝通。」

詳細內容科技創新,想像未來 姊妹學校交流 打破地域限制

疫情持續,這段期間為學校、教師、學生和家長均帶來重大挑戰及轉變。其中一項重要轉變,就是影響了姊妹學校交流。根據教聯會去年底的問卷調查結果顯示,受疫情影響,超過六成受訪學校 2019/2020 年度沒有舉行任何姊妹學校交流活動,其他學校主要改為網上交流方式繼續互動。為了鼓勵兩地學校締結,教育局提供約 15 萬元資助津貼予每間學校,學校可如何善用這筆撥款?

詳細內容「樂」在家中尋

孩子星期一至五在家上網課;加上疫情嚴峻,家長不放心孩子隨便出外玩耍,小朋友過多的精力無處發泄,結果往往是在家裏「搞搞震無幫襯」。筆者希望介紹一個簡單又好玩的遊戲,作爲讓孩子在家「放電」的法寶,同時寓教於「樂」,讓孩子在娛「樂」以及音「樂」中學習。

詳細內容三個提升學生學習表現的維度 創造有效學習環境

提升學生的學術表現,以及為他們提供成長支援,皆是學校核心的發展項目。要為學生提供良好的學習環境,讓他們得到健康的發展和愉快的校園學習生活,當中包括課程、考評及教師專業發展三大關鍵維度,以下將從學校層面進行探討。

詳細內容發揮運算思維 編程助人抗疫

「『打機』浪費時間,不如多花時間溫書更好!」相信這是不少家長的心聲。不過,東華三院鄧肇堅小學有六位電腦小先鋒,就憑着出色的「打機」才能,在校外編程設計比賽屢獲殊榮,更得到師生及家長的廣泛認同。

詳細內容家長FAQ 線上問 線下答!

遇到教育上的疑難,怎麼辦?不少家長會選擇於討論區發問,得到的解答五花八門,但要從中判斷何者為正確答案,卻是十分困難。教育傳媒特別挑選熱門議題,並邀得多位校長親身說法,為家長解惑。

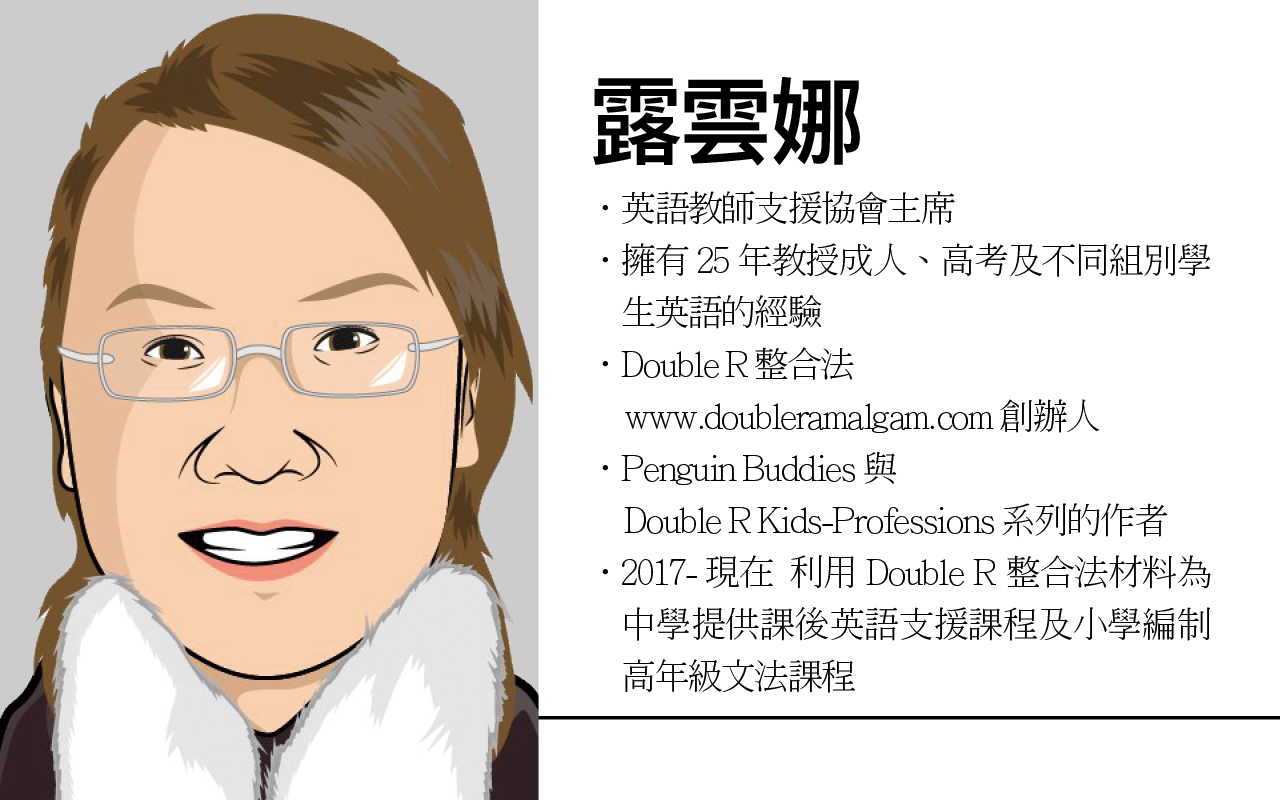

詳細內容「真英語」的用字藝術II

新春伊始,先祝各位讀者身體健康、事事如意。今年是辛丑牛年,新年期間相信大家談論和留意最多的,非十二生肖運程莫屬。十二生肖中,很多人或許知道牛是屬於第二個生肖,但若筆者問大家究竟牛年的英文表述是甚麼?就未必人人能說出正確答案。讀者一定心想:「不是Year of the cow嗎?」答案原來是Year of the ox。其實牛的英文還可以是cattle和bull,那為什麼叫ox呢?這便是上期跟大家介紹的「真英語」的用字藝術了。

詳細內容53萬居粵港人 學額需求殷切 深圳建港人子弟學校 實踐香港課程紓困

據政府統計處於2019年底的估算,超過53萬名香港居民在該年度於廣東省逗留六個月或以上。其中,24歲以下年齡組別達235,200人,中小學適學年齡人數,保守估計超過十萬人。在這些港人家庭中,不少因個人事業或工作關係而須長期在內地生活,也有因工作需要而須住上一段時間,惟最終仍可能因工作關係調回香港。無論是長期生活也好,短期居住也好,同樣須面對孩子入學難、適應難的問題,因此子女的學業問題成為了居粵港人家庭的一大困擾和考慮。

詳細內容給媽媽們一個 疫情在家的音樂「自療」方法

2020年對香港所有小孩的家長(特別是媽媽)而言,實在是太漫長、太難熬的一年:新冠疫情反覆,一浪接一浪。學校前所未有地長期停課,面授課程更轉爲網課。小朋友因爲停課,在家自主學習,教學壓力頓時落到家長上。家長既要教功課,又要做家務;小孩悶在家中太久,無處宣泄的精力,變成搗蛋的行爲,亦隨時引爆脾氣。媽媽也是人,就算再努力忍讓,長期「困獸鬥」的環境,都難免會令她們壓力爆煲。爆煲的後果,輕則引起媽媽生理或心理的問題,重則釀成家庭悲劇。

詳細內容

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)